你知道吗?在武汉这座繁华的城市里,许多准父母在怀孕早期就对胎儿的性别充满了好奇和期待。孕前期性别鉴定,这个看似简单的医学检查,背后却隐藏着复杂的科技、伦理和法律问题。近五年来,随着医疗技术的飞速发展,武汉地区的相关服务也悄然兴起,但随之而来的是社会各界的广泛争议。今天,我们就来聊聊这个话题,结合近五年的数据和真实案例,一起探讨它背后的故事。

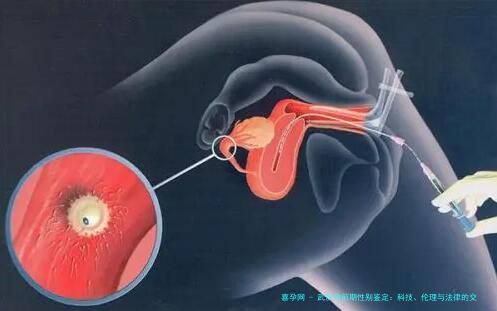

首先,让我们看看孕前期性别鉴定的技术方法。近五年来,无创产前检测(NIPT)和B超等先进手段在武汉的医院中越来越普及。这些技术原本是为了筛查胎儿健康问题,比如唐氏综合征,但有些人却偷偷用来鉴定性别。举个例子,武汉某三甲医院的医生曾告诉我,他们每年都会接到不少咨询性别鉴定的电话,其中不乏年轻夫妇想提前知道宝宝是男是女。技术上,NIPT通过母体血液分析胎儿DNA,准确率高达99%以上,但医生们强调,这只能用于医学目的,绝不能滥用。其实,这些进步本应是福音,却因误用引发了伦理风波。

然而,法律的红线不容跨越。中国自2016年修订的《人口与计划生育法》就明确规定,禁止非医学需要的胎儿性别鉴定。近五年来,武汉相关部门加强了执法力度,查处了多起地下黑市案件。数据显示,2021年武汉就破获了一起非法性别鉴定团伙,涉案金额超过百万元,涉及数十个家庭。这些违法行为不仅面临高额罚款,还可能追究刑事责任。法律之所以如此严格,是因为它关乎社会公平——如果人人都选择男孩,会导致性别比例失衡,长远来看,会引发一系列社会问题,比如婚姻挤压和犯罪率上升。在我看来,法律的约束不是限制自由,而是保护我们共同的未来。

社会影响方面,孕前期性别鉴定在武汉引发了不少家庭悲剧。近五年,武汉媒体报道过这样一个案例:一对年轻夫妇通过非法渠道鉴定了胎儿性别,发现是女孩后,他们选择了流产,结果导致妻子身心受损,家庭关系破裂。这种重男轻女的观念,在一些传统家庭中依然根深蒂固。数据显示,武汉的出生性别比在近五年略有改善,但部分地区仍偏高,这反映出社会压力下的扭曲选择。试想,如果一个孩子因为性别不被期待而降生,他或她的成长会多么艰难?这不仅仅是个人选择的问题,更是整个社会价值观的折射。我认为,我们应该更多关注孩子的健康和幸福,而不是纠结于性别。

从个人观点出发,我坚决反对非医学需要的孕前期性别鉴定。科技是一把双刃剑,它能带来进步,也可能被滥用。在武汉这样的大城市,生活节奏快,压力大,许多父母可能出于好奇或家庭压力而寻求鉴定,但这往往会带来更多烦恼。记得我有个朋友在武汉工作,她怀孕时差点被婆婆逼着去做性别检查,幸好她坚持了原则,最终生下一个健康的宝宝,家庭反而更和谐。在我看来,性别平等不是口号,而是需要我们每个人从自身做起。与其提前知道性别,不如多花时间准备迎接新生命,享受孕育的过程。

总之,武汉孕前期性别鉴定的话题提醒我们,科技发展必须与伦理和法律同行。近五年的数据表明,尽管技术不断进步,但非法行为依然存在,我们需要更多教育和监管。作为社会的一员,我呼吁大家理性看待生育,尊重生命本身的价值。毕竟,每一个孩子都是独一无二的礼物,性别不该成为衡量他们未来的标尺。让我们一起努力,营造一个更公平、更健康的社会环境吧!

转载请注明出处。