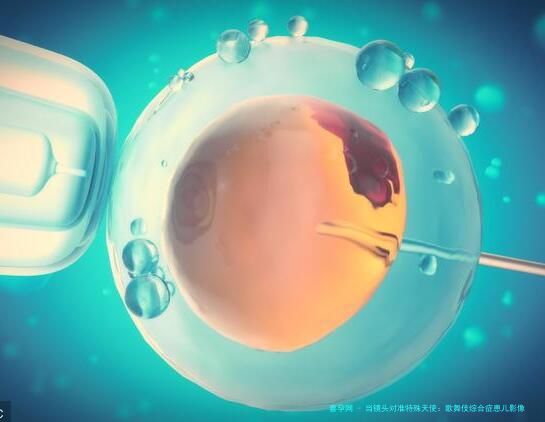

在某个社交平台的角落里,一组睫毛浓密如蝶翼的婴儿照片突然引发热议。这个被网友称为「人间洋娃娃」的孩子,实际上是一位歌舞伎综合症(Kabuki syndrome)患者。当镜头不断聚焦在这些特殊面容上时,我们看到的不仅是医学奇迹,更折射出整个社会对罕见病群体的认知变迁。

一、被定格的异色之美

自1981年日本学者发现首例病例以来,全球已确诊的歌舞伎综合症患者约5000例。这些孩子常伴有眼裂细长、下眼睑外翻的独特面容,就像传统歌舞伎妆容般令人过目难忘。北京儿童医院2022年数据显示,我国每年新增确诊约30-50例,实际数字可能更高——很多家庭奔波数年才得到准确诊断。

二、快门声里的双重现实

在短视频平台上搜索相关话题,能看到不少家长记录孩子的日常。郑州的李女士坚持更新「小鹿的成长日记」,镜头里5岁的女儿正在练习抓握,睫毛上还挂着治疗时的泪珠。这种看似私密的分享,实则承载着多重期待:既是为寻找医疗资源搭建桥梁,也是在打破社会对「特殊面容」的刻板印象。

公益组织「罕见之友」的线上展览中,20组家庭自愿提交的照片组成数字画廊。策展人张敏透露:「有位父亲说,以前总用帽子遮住孩子的脸,现在想让世界看见真实的我们。」这些影像确实带来了改变——去年该展览促成某药企定向捐赠300万元研发资金。

三、滤镜背后的伦理天平

当上海某摄影机构推出「天使面容」公益拍摄套餐时,争议随之而来。部分网友质疑这是将病痛美学化,就像把残缺包装成「上帝的吻痕」。儿童心理学家王莉指出:「关键是拍摄是否出于患儿意愿,3岁以下儿童显然无法自主决定。家长在分享前应该考虑:这些影像十年后会不会让孩子感到被冒犯?」

更现实的困境在于隐私保护。某患儿母亲发现,自己发在病友群的照片被盗用成保健品广告,画面里女儿的面部特征被刻意放大,配文写着「基因缺陷可逆转」。这种二次伤害提醒我们:按下发送键前,是否做好了数字足迹的管理?

四、看见之后更需行动

值得欣慰的是,随着影像传播带来的认知提升,支持体系正在完善。上海儿童医学中心开设的「歌舞伎之家」,每年为患儿提供免费口腔正畸和心脏筛查。杭州某科技公司开发的AI诊断系统,将平均确诊时间从5年缩短至8个月。这些进步印证着:关注度只有转化为实际行动,才能真正改变生命轨迹。

纪录片导演陈柯正在拍摄《不完美的礼物》,镜头跟随3个歌舞伎家庭穿越四季。有个画面令人动容:确诊女孩在幼儿园毕业典礼上独舞,虽然动作不够协调,但台下所有人跟着节奏轻轻拍手。这或许是最好的启示——当我们学会用平常心看待差异,每个生命都能找到自己的舞台。

在影像泛滥的时代,特殊儿童的照片不该成为猎奇的展品或廉价的感动素材。放下手机时请记得,比点赞更重要的是:为这些家庭保留随时回归平静生活的权利,在现实中搭建包容的桥梁。毕竟,真正珍贵的画面,永远存在于对视时真诚的目光里。

转载请注明出处。