一、被推上风口浪尖的特殊护理

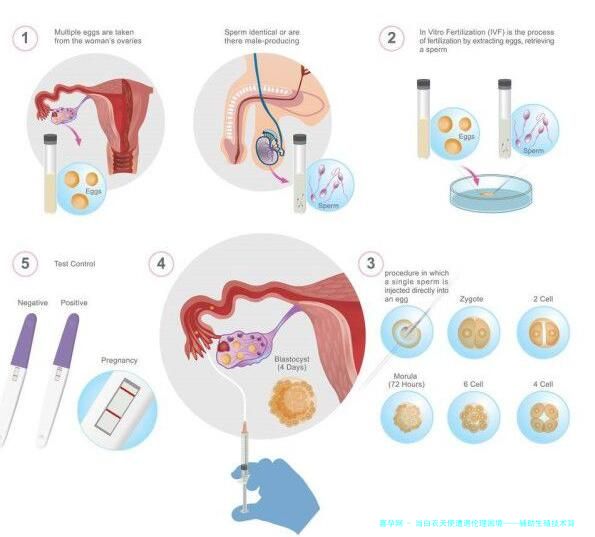

2021年日本某生殖医院曝出的护士协助取精事件,像一块投入湖面的石头,在医疗界激起层层涟漪。根据国际辅助生殖技术监测委员会数据,全球每年约有50万例试管婴儿诞生,而其中涉及人工取精的操作占比超过60%。这个看似常规的医疗动作,在特殊情境下却可能演变成令人尴尬的伦理考题。

二、职业操守与人性需求的拉锯战

在东京某生殖中心的案例中,28岁的护士小林由美(化名)为脊髓损伤患者提供取精协助的视频监控意外流出。画面显示,患者因生理障碍无法自主完成取精,按照日本现行医疗规范,这种情况下允许医护人员使用特定医疗器具辅助操作。但争议点在于小林护士选择直接用手部接触方式完成操作,这触碰了公众敏感的神经。

「当时只想着尽快帮患者达成生育愿望」,小林在事后采访中眼眶泛红。这种职业本能与人伦界限的模糊地带,让医护人员时常陷入两难。美国生殖医学会的调查显示,87%的辅助生殖科护士承认曾遭遇类似伦理困境。

三、全球视野下的制度拼图

不同国家在这个问题上展现出截然不同的态度。德国要求必须由专门培训的医疗技术员操作机械取精设备,英国则允许注册护士在严格流程下进行接触性辅助,而沙特阿拉伯完全禁止异性医护人员参与此类操作。我国《人类辅助生殖技术规范》明确规定:取精过程应由患者自主完成,特殊情况需使用专用取精器且必须同性操作。

东京大学医学伦理研究所的追踪研究显示,采用标准化取精设备的医疗机构,相关投诉率比人工操作机构低73%。这为破解困局提供了新思路——用技术创新化解伦理风险。

四、寻找第三选择的可能性

深圳某三甲医院去年引入的智能取精系统引发关注。这套价值200万元的设备能模拟人体温度、提供视听辅助,最关键的是完全隔绝人工接触。数据显示,使用该设备后患者的取精成功率从传统方式的58%提升到82%。

「科技发展应该成为医护人员的铠甲,而不是束缚。」从事生殖护理15年的王护士长坦言,「我们期待更多像VR虚拟现实辅助这样的黑科技出现,在尊重患者隐私的同时保护医护人员的职业安全。」

五、写在最后的人文思考

当我们在讨论「护士该不该伸手」时,本质上是在追问现代医疗的人文边界。荷兰某医院走廊的标语或许给出了启示:「医学的温度不在于皮肤接触的瞬间,而在于对生命的全程守护。」或许在未来,随着远程医疗和机器人技术的发展,这类伦理困境会找到更优雅的解决方案。

说到底,医疗进步的终极目标,是让每个生命既能保有尊严地获得帮助,也能让守护生命的人不必背负过重的道德枷锁。这条路还很长,但值得整个医学界持续探索。

转载请注明出处。