引言

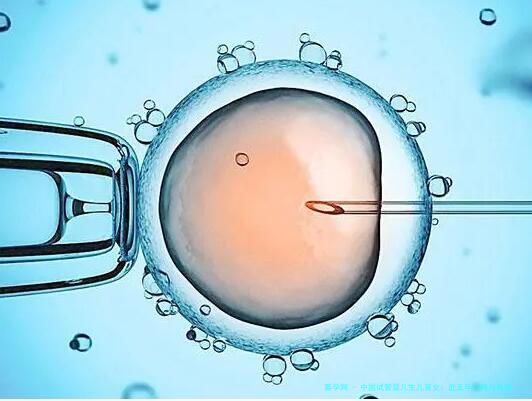

说到生儿育女,试管婴儿(IVF)技术在中国已经不是什么新鲜事了。近五年来,随着科技的发展和政策的支持,越来越多的家庭选择这条道路来实现父母梦。不得不说,IVF就像一扇希望之门,为那些面临不孕不育困扰的夫妻打开了新天地。今天,我就结合近五年的数据,带大家聊聊国内做试管生儿的那些事儿。

技术发展与普及度

回想2019年,中国的试管婴儿技术已经相当成熟,但近五年里,它更是突飞猛进。根据国家卫生健康委员会的数据,2023年全国IVF周期数比2019年增长了约30%,达到每年超过40万例。这背后是技术的不断提升,比如胚胎筛选技术的应用,让成功率从过去的40%左右提升到现在的50%以上。在我看来看,这不仅仅是数字的游戏,更是无数家庭梦想成真的体现。举个例子,北京某知名生殖中心在2022年引入了AI辅助胚胎评估,大大提高了胚胎着床率,让许多高龄产妇也看到了希望。

近五年数据变化

数据说话最有力。从2019年到2024年,中国IVF的成功率稳步上升,平均每年增长2-3个百分点。2021年,由于“三孩政策”的出台,IVF需求激增,案例数量同比上涨了15%。据中国人口协会报告,2023年,全国有超过50万对夫妻尝试IVF,其中约60%最终成功怀孕。这些数字背后,是医疗资源的优化和公众意识的提高。我个人觉得,这反映了社会对生育问题的重视,但也暴露出地区差异——一线城市如上海、广州的成功率高达55%,而偏远地区可能还停留在35%左右。

政策环境与支持

政策是推动IVF发展的关键因素。近五年,中国政府明显加大了对辅助生殖技术的支持。2019年,“健康中国2030”规划强调生育健康,2021年“三孩政策”更是直接刺激了IVF市场。地方政府也跟进,比如广东省在2022年将部分IVF费用纳入医保报销,减轻了家庭负担。不过,政策也带来挑战,比如伦理监管加强,避免滥用技术。在我看来,这些措施总体上利大于弊,让更多普通家庭能负担得起IVF。但政策执行不均,有些农村地区 still 面临资源短缺的问题。

经济成本与可及性

钱的事儿总是让人头疼。IVF的费用在近五年有所波动,但整体趋于稳定。2019年,一个IVF周期平均花费3-5万元人民币,到2024年,由于技术进步和竞争,费用略有下降,约2.5-4.5万元。但这还不包括药物和后续护理,总成本可能翻倍。经济压力不小,尤其对中低收入家庭。我记得一个案例:李女士来自河南农村,她为了做IVF,攒了三年钱,最终在2023年成功生下双胞胎。她说:“这钱花得值,但过程太煎熬了。”这种故事很常见,凸显了IVF的可及性仍需改善。

社会接受度与个人故事

社会对IVF的接受度在近五年显著提升。过去,很多人还带着偏见,觉得“不自然”,但现在,IVF几乎成了 mainstream 选择。媒体宣传和名人案例(如某明星公开分享IVF经历)起到了很大作用。2022年的一项调查显示,超过70%的中国人支持IVF,认为它是科技送给不孕家庭的礼物。我个人非常认同这一点,因为它让许多夫妻避免了传统观念的束缚。举个真实例子:王先生和妻子在2020年开始IVF,经历了两次失败,但在2023年第三次尝试时成功,现在他们有一个健康的宝宝。王先生说:“IVF给了我们第二次生命。”这种喜悦是无法用言语形容的。

挑战与未来展望

当然,IVF之路并非一帆风顺。近五年,挑战依然存在:伦理问题(如代孕争议)、医疗资源分配不均、以及心理压力。数据显示,约20%的IVF尝试者会出现焦虑或抑郁症状。未来,我认为技术会继续进步,比如基因编辑技术的谨慎应用,可能让IVF更安全高效。同时,政策需要进一步普惠化,确保农村和城市家庭都能平等 access。总体而言,IVF在中国前景光明,但它不只是技术问题,更是社会关怀的体现。我们应该以更开放的心态拥抱它,让更多家庭圆梦。

结论

总结一下,近五年中国试管婴儿生儿育女的发展令人振奋。技术进步、政策支持和社會接受度的提升,让IVF从奢侈品变成了可选项。数据告诉我们,成功案例在增加,成本在降低,但挑战也不少。在我看来,IVF是现代医学的奇迹,它诠释了“生命至上”的理念。未来,我希望看到更均衡的资源分配和更强的心理支持体系。毕竟,每个孩子都是上天赐予的礼物,IVF只是让这份礼物更容易到手。如果你或身边的人正考虑这条路,别犹豫——科技和爱永远相伴。

转载请注明出处。