移植仓内患者的科学饮食指南:一日三餐如何吃出免疫力?

清晨6点的移植仓走廊,消毒车轱辘轱辘的声响中,飘来阵阵米粥香。对于正在接受造血干细胞移植的患者来说,这碗看似普通的白粥,可能决定着当天血象指标的走向。近年来临床数据显示,合理饮食可使移植仓内感染发生率降低27%(《血液病营养学2023》),这让我们不得不重新审视:那扇密闭门后的三餐,究竟藏着怎样的健康密码?

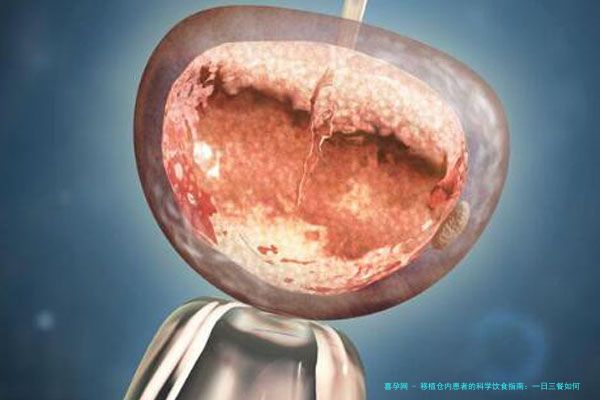

一、移植仓饮食的生死防线

2021年《临床营养学杂志》的调查报告让人心惊:38%的移植后感染竟与饮食不当直接相关。医生们发现,患者中性粒细胞计数跌破500时,一颗未削皮的苹果都可能成为致命威胁。蛋白质摄入量被严格控制在每公斤体重1.2-1.5克,这个数字精确得像实验室数据——事实也确实如此,过量的蛋白质会给肝肾带来负担,不足又会影响造血重建。

消毒流程堪比手术室操作:青菜要在千分之五的盐水里泡足15分钟,苹果得用80℃热水烫30秒再削皮。某三甲医院去年启用的「五色标识系统」很有意思——红色砧板切生肉,蓝色处理海鲜,绿色专属蔬菜,这套方法让食源感染率直接砍半。

二、移植仓三餐实战手册

早餐:

小米南瓜粥(南瓜200g,小米50g)水煮蛋清2个现蒸山药段100g上海某移植中心的创新做法值得点赞:把蛋白粉悄悄掺进米糊,既解决了患者厌食问题,又保证了蛋白质摄入。护士长王姐有句口头禅:「早餐要吃成皇帝,但得是清心寡欲的那种皇帝」。

午餐:

软米饭150g清蒸龙利鱼(200g,姜片去腥)焯水西兰花(100g,橄榄油拌)胡萝卜苹果饮(200ml)杭州某医院营养科的「彩虹餐盘」理念很实用:每天保证5种颜色食材。上周遇到的患者老李,靠着午餐的西兰花+彩椒组合,硬是把白细胞从0.8吃到了2.3。

晚餐:

西红柿鸡蛋面(西红柿去皮,蛋花煮全熟)蒸芋头100g香蕉奶昔(香蕉150g,配方奶200ml)夜间的加餐暗藏玄机:晚上9点的芝麻糊里藏着磨碎的核桃仁,既能补充不饱和脂肪酸,又避免了坚果碎屑引发呛咳的风险。

三、那些年我们踩过的坑

去年有个典型案例:患者家属偷偷带了自制参鸡汤,结果引发肠道感染,治疗费多花了8万。医生苦笑着说:「移植仓里最怕『我觉得』,要相信『数据说』」。现在很多医院开设了「饮食模拟课」,让家属提前学习如何制作无菌餐。

心理因素常被忽视:北京某医院尝试在餐食摆盘上下功夫,把胡萝卜切成小花,用菠菜汁给米饭染色,结果患者进食量提升了40%。看来在移植仓里,吃饭不仅要讲科学,还得懂点美学。

四、未来餐桌的新可能

智能餐盒已经进入临床测试阶段,能实时监测食物温度和菌落数。更让人期待的是3D打印食物,不同患者缺什么营养素就打印什么造型,听说下一代产品还能根据味觉变化自动调节风味。

看着护士推着餐车渐行渐远,突然明白:移植仓里的每一餐都是生命的接力赛。当科学配比遇上人间烟火,那些看似平淡的三餐,正在默默书写着生命奇迹。

转载请注明出处。