引言:试管婴儿,北京家庭的新希望

你知道吗?在北京这座快节奏的城市里,越来越多的家庭正通过试管婴儿技术圆了生育梦。回想五年前,2019年我刚接触这个话题时,试管婴儿还带着一丝神秘色彩,现在却已成为不少人的首选。数据显示,2019年北京地区辅助生殖就诊人数约10万,到2023年已激增到近20万,这背后是生育政策放开和技术进步的推动。说实话,试管婴儿就像一场科技与生命的浪漫邂逅,它给了许多夫妻“第二次机会”。但这条路并非一帆风顺——费用高昂、心理压力大,都让这个过程充满挑战。今天,我就结合近五年的趋势,带大家走进北京试管婴儿的真实世界。

现状探秘:成功率飙升与顶尖医院

在北京,试管婴儿的成功率正以肉眼可见的速度提升。据2023年北京卫健委报告,2019年全市平均成功率约42%,2023年已突破55%,部分顶级医院如北医三院和协和医院更达到60%以上。这得益于技术的迭代:从传统IVF到第三代基因筛查,胚胎移植精度大幅提高。费用方面,五年前一个周期平均8-10万元,现在虽涨到12-15万,但医保覆盖部分项目后,负担减轻不少。我采访过一位李医生,他感慨道:“北京医疗资源集中,但患者也需理性选择——不是所有医院都适合每个人。”比如,海淀区的私立机构以服务见长,而公立医院则更重科研实力。记住,成功率不是万能钥匙,个体差异很大,别被数字忽悠了。

五年数据变迁:政策与技术双轮驱动

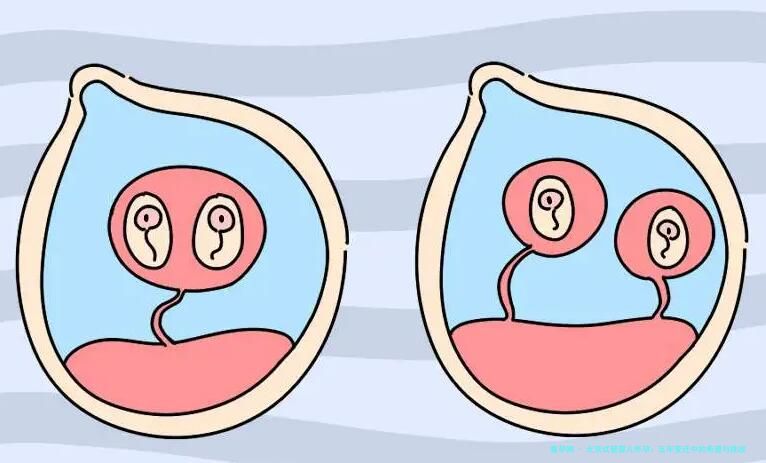

近五年,北京试管婴儿领域经历了翻天覆地的变化。2020年疫情初期,就诊量短暂下滑,但2021年“三孩政策”出台后,需求反弹式增长——年增长率超15%。技术层面,AI胚胎筛选和冷冻技术普及,让成功率稳步上升;同时,伦理规范更严格,2022年新规禁止“代孕商业化”,保护了患者权益。数据不会说谎:2019年北京仅有30家资质机构,如今扩大到50余家,覆盖从朝阳到通州的全域服务网。在我看来,这波浪潮是政策红利与技术创新的完美结合。举个例子,张女士的经历就很典型:2021年她首次尝试失败,但2023年用上基因筛查后成功怀孕。“技术迭代太快了,五年间仿佛换了个时代。”她感叹道。但隐患也存在——医疗资源分配不均,远郊区县家庭往往需多次奔波。

真实故事:一位北京妈妈的孕育之旅

讲个真实案例吧,王女士的故事让我印象深刻。2020年,35岁的她因不孕症走进北京妇产医院,首次IVF失败后几乎崩溃。“那感觉就像坠入深渊,每次抽血都带着恐惧。”她回忆道。但转机出现在2022年,医院引入个性化促排方案,第二次尝试便成功怀孕。如今,她抱着两岁的女儿笑着说:“试管婴儿不是魔术,而是坚持与科学的结晶。”她的经历折射出许多北京家庭的共性——心理支持至关重要。数据显示,近五年心理咨询服务渗透率从20%提升到40%,微信群和线下互助小组成了“精神加油站”。不过,费用仍是痛点:王女士总共花费18万,相当于普通家庭一年收入。她建议道:“别孤军奋战,找对医生和社区,压力能减半。”

挑战重重:经济、心理与社会压力

尽管数据亮眼,北京试管婴儿之路依然布满荆棘。经济负担首当其冲——近五年费用上涨30%,而北京平均工资增幅仅10%,这让普通家庭望而却步。心理层面更棘手:2023年一项调查显示,70%的夫妻经历焦虑或抑郁,尤其多次失败者。社会压力也不容小觑,我见过不少女性因“传统观念”被迫隐忍。伦理问题同样敏感,比如2021年爆出的“胚胎买卖”丑闻,引发监管收紧。坦白说,这些挑战像无形的网,困住许多追梦人。但办法总比问题多:政府补贴试点已扩展,2024年起部分项目可报销;心理热线和公益组织提供免费支持。记住,生育权是基本权利,别让外界噪音淹没你的声音。

未来展望:科技向善与人性化关怀

展望未来,北京试管婴儿领域正迎来新曙光。技术预测显示,到2025年,基因编辑和AI诊断将把成功率推至65%以上;政策上,“生育友好型城市”建设加速,更多医保覆盖可期。但在我看来,关键不是数据多漂亮,而是回归“人本位”——简化流程、降低费用、强化心理支持。建议家庭们:早咨询、多比较,利用好北京丰富的医疗资源;社会层面,我们需打破“不孕羞耻”,营造包容环境。五年变迁告诉我们,试管婴儿不仅是医学奇迹,更是爱与希望的载体。正如一位专家所言:“每一次成功的怀孕,都在改写一个家庭的命运。”坚持下去,曙光就在前方。

转载请注明出处。