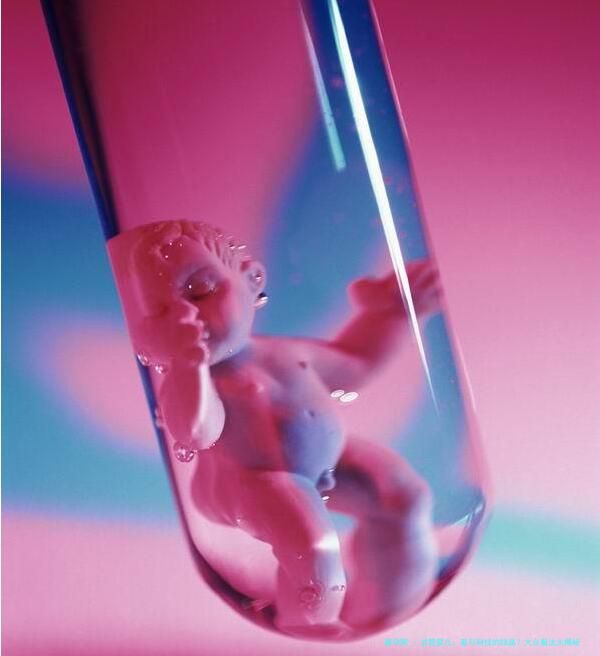

引言:试管婴儿的时代背景

说到试管婴儿,大家可能都不陌生了——说白了,这就是现代医学给那些渴望孩子却自然受孕困难的夫妇们送上的一份“大礼”。自从1978年世界上第一个试管婴儿路易丝·布朗诞生以来,这项技术就像坐上了火箭,飞速发展。近年来,随着生活压力增大、环境污染加剧,不孕不育问题越来越普遍,试管婴儿就成了热门话题。但人们对它的看法五花八门,有的捧上天,有的踩到地。今天,咱们就来聊聊这个话题,结合点数据和个人观点,看看大家到底怎么想。

正面看法:医学奇迹与家庭幸福

首先,咱得承认,试管婴儿技术真是帮了大忙。想象一下,一对恩爱夫妇因为生理原因迟迟怀不上孩子,那种焦虑和失落感,简直能把人压垮。但试管婴儿的出现,就像黑暗中点亮了一盏灯。根据世界卫生组织2021年的报告,全球试管婴儿的平均成功率已经达到45%左右,比十年前的30%有了大幅提升。在中国,卫健委数据显示,2022年全国进行了超过100万例试管婴儿周期,帮助了无数家庭圆梦。我有个朋友小王,她和丈夫结婚五年都没孩子,去年做了试管婴儿,现在抱着个胖娃娃乐得合不拢嘴。她说:“这技术简直就是救命稻草,让我们重新看到了希望。”确实,从医学角度,试管婴儿不仅解决了生育问题,还推动了生殖健康领域的创新,比如基因筛查技术能避免一些遗传疾病,这多棒啊!

负面看法:伦理争议与社会压力

然而,事情总有两面性。试管婴儿虽然好,但也不是没有争议。有些人担心,这技术会不会越界,比如涉及“设计婴儿”或伦理问题。举个例子,选择胚胎性别或定制 traits,这听起来就像科幻电影里的情节,让人毛骨悚然。另外,成本也是个 big problem。一次试管婴儿周期动辄几万甚至十几万人民币,不是普通家庭能轻易负担的。2020年的一项调查显示,在中国,约60%的受访者认为试管婴儿费用太高,导致只有经济条件较好的家庭才能尝试。心理压力也不小——失败多次后,夫妇们可能陷入抑郁,甚至影响婚姻。我听过一个案例:李女士做了三次试管婴儿都失败了,最后夫妻关系紧张到离婚边缘。她说:“每次失败都像一场噩梦,钱花了,心也碎了。”所以,负面看法主要集中在伦理、成本和心理负担上,这些可不是小事。

数据支撑:近年趋势与分析

咱们用数据说话,更能看清全貌。近年来,试管婴儿的需求确实在飙升。根据国际生育学会2023年的数据,全球试管婴儿案例年均增长约10%,尤其是在亚洲国家,如中国和印度,增长势头更猛。原因嘛,一方面是晚婚晚育趋势,女性生育年龄推迟,自然受孕几率下降;另一方面是环境污染和生活方式变化导致不孕率上升。数据显示,中国的不孕率从2010年的12%上升到2022年的18%,这直接推动了试管婴儿的普及。但成功率呢?虽然整体在提高,但年龄因素很大——35岁以下女性成功率能到50%以上,而40岁以上可能只有20%左右。这提醒我们,技术虽好,但得趁早。另外,伦理监管也在加强,比如中国在2021年出台了新规,限制非医学需要的性别选择,这算是平衡了创新与伦理。

案例分享:真实故事的力量

聊数据可能有点干巴巴,来讲个真实案例暖暖场。张女士和先生结婚八年,一直想要孩子,但自然受孕屡试屡败。他们决定尝试试管婴儿,经过两次周期,终于在2022年成功怀上双胞胎。张女士回忆说:“过程挺煎熬的,打针、检查、等待结果,每一步都揪心。但当我们第一次听到宝宝的心跳时,所有的苦都值了。”这个故事不是特例——据统计,像张女士这样的成功案例在中国每年有数十万起。反面案例也有:刘先生夫妇因为经济压力只做了一次,失败了就放弃了,现在还在为这事纠结。这些案例说明,试管婴儿的成功离不开资金、心理支持和运气,它不是万能药,但给了很多人机会。

个人观点:平衡看待,理性选择

在我看来,试管婴儿就像一把双刃剑。它无疑是医学进步的体现,帮助了成千上万的家庭,但我觉得我们不能盲目追捧。首先,社会应该加强科普,让人们了解它的利弊,而不是神话或妖魔化。其次,政府和企业可以推出更多补贴或保险政策,降低经济门槛,让普通百姓也能受益。最后,伦理底线必须守住——科技是为人类服务的,不是用来玩“上帝”的。我支持试管婴儿,但呼吁大家理性选择:如果身体条件允许,先尝试自然方式;如果必要,再考虑辅助生殖。毕竟,家庭幸福不只是孩子,还有夫妻间的理解和支持。

结论:未来展望与呼吁

总之,大家对试管婴儿的看法是复杂的,既有感激也有担忧。随着技术不断进步,比如人工智能辅助胚胎筛选,未来成功率可能会更高,但伦理挑战也会更多。我们应该以开放的心态接受它,同时保持警惕。呼吁社会各界——医生、政策制定者、公众——一起参与讨论,制定更完善的法规。最终,目标是让科技真正服务于爱和生命,而不是带来新的问题。试管婴儿不是终点,而是通往家庭幸福的一条路径,咱们得走稳了。

转载请注明出处。