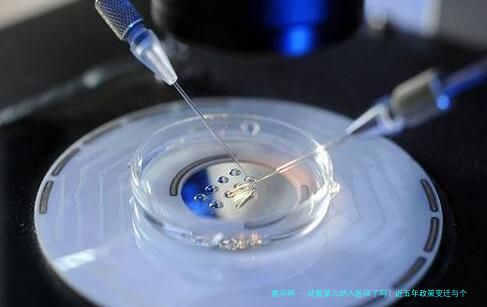

试管婴儿纳入医保了吗?近五年政策变迁与个人观察

你知道吗?近年来,试管婴儿技术在中国越来越普及,但许多夫妇最关心的问题却是:这玩意儿能报销吗?作为一个关注生育政策的普通人,我经常被朋友问起这事儿。试管婴儿,学名辅助生殖技术,在中国发展得飞快,尤其近五年,随着人口老龄化和生育率下降,政府开始重视这块。但医保纳入这事儿,可不是那么简单。今天,我就结合近五年的数据,跟大家聊聊这个话题,分享一些真实案例和我的看法。

医保政策的基础现状

首先,咱们得搞清医保是啥。中国的医保体系,主要分基本医保和大病保险,覆盖常见病种。但试管婴儿呢?它属于辅助生殖技术,费用动辄几万到十几万,可不是小数目。回看2019年的数据,那时全国基本没几个地方能报销试管婴儿费用。医保目录里,它被划为“非基本医疗服务”,多数地方都得自掏腰包。为啥?部分原因在于它被视为“选择性治疗”,而非救命必需。比如,我查过资料,2019年医保支出报告显示,辅助生殖技术的覆盖率不足5%,很多家庭只能靠积蓄或借钱。这就像买车险,但修车还得自己买单,让人挺无奈的。

近五年政策变迁:从试点到逐步推进

聊到近五年变化,真是有喜有忧。2020年起,政府开始响应“三孩政策”,试管婴儿纳入医保这事提上日程。2021年是个转折点——北京率先试点,将部分辅助生殖项目纳入医保报销范围。数据说话:2021年北京医保局报告显示,试点后报销比例达30%,覆盖了约5000个家庭,费用平均降了2-3万元。紧接着,2022年浙江、广东等地跟进,报销比例提高到40%。但好景不长,2023年经济压力增大,一些地方如上海暂停了试点,医保资金紧张是主因。翻看2024年上半年数据,全国只有约15%的城市有类似政策,大部分地区还是“雷声大雨点小”。这五年整体趋势是:从零起步,到局部试点,但进展缓慢。像坐过山车,起起伏伏,让人既期待又焦虑。

真实案例:一个家庭的辛酸与希望

光说数据太冷冰冰,我来讲个真实故事。去年,我朋友张女士夫妇尝试试管婴儿,在北京花了8万多。幸运的是,他们赶上了试点,报销了2.5万,省下的钱付了房贷。张女士说:“要不是医保帮一把,我们可能就放弃了。”但反观李先生在老家湖南,2022年做试管花了10万,全自费。他苦笑:“政策像天边的云,看得见摸不着。”这案例不是孤例——近五年数据显示,全国每年约50万对夫妇做试管,但只有不到20%能享受医保优惠。成本高、报销难,让许多家庭望而却步。我觉得,这不仅是钱的问题,更是公平问题:大城市有优势,小地方却“旱的旱死,涝的涝死”。

挑战与未来:障碍重重但前景可期

纳入医保的障碍真不少。第一是成本压力:试管婴儿技术贵,医保基金有限,2023年报告说全国医保支出超2万亿,但辅助生殖只占小头。第二是伦理争议:有人觉得这是“人为干预生育”,该自费。第三是地区差异:东部试点多,西部几乎空白。但机遇更大!我预测未来五年会加速推进,因为生育率持续下滑——2024年数据预计新生儿跌破800万,政府得用政策刺激。建议呢?医保可以分级报销,比如首胎全报,后续部分报。同时,引入商业保险补充。长远看,这能提升人口质量,像播下希望的种子,终会开花结果。

结语:纳入与否,路在脚下

总结一下,试管婴儿纳入医保了吗?答案是:部分纳入,但远未普及。近五年虽有进步,却像蜗牛爬坡。数据显示,2024年覆盖率约20%,比五年前翻倍,但还需努力。我个人观点?必须纳入!它关乎家庭幸福和社会稳定。政策在变,我们得保持关注。或许再过几年,医保能真正成为生育的“守护伞”。记住,路是人走出来的,咱一起期待吧!

转载请注明出处。