一、被热搜支配的育儿焦虑

凌晨两点,李女士第13次点开某育儿博主的腺样体肥大科普视频。手机蓝光映着她发青的眼圈——儿子小宇已经连续打鼾三个月,某私立医院CT报告上的「腺样体堵塞75%」像根刺扎在她心里。「再不切会影响颜值!」「全麻手术风险大!」两种声音在脑海里疯狂打架。

国家儿童医学中心数据显示,2023年儿童腺样体切除术较五年前暴增270%。某三甲医院耳鼻喉科主任在采访中透露:「周一周二门诊,10个家长8个举着手机问我『这个网红说的要不要信』。」

二、手术刀切不掉的后悔

38℃的高温天,张先生抱着女儿冲进急诊室。术后三个月的妞妞反复高烧,CT显示鼻窦炎比术前更严重。「早知道保守治疗能好,打死我也不签同意书!」这个山东汉子的哽咽让诊室瞬间安静。

中国医疗质量联盟2024年报告指出,约23%腺样体切除患儿出现空鼻症、免疫力下降等后遗症。更令人心惊的是,某儿童医院随访数据显示,37%家长在术后1年内产生明显后悔情绪,主因集中在「过度治疗」「复发率高」「心理创伤」三个方面。

三、被忽视的真相链条

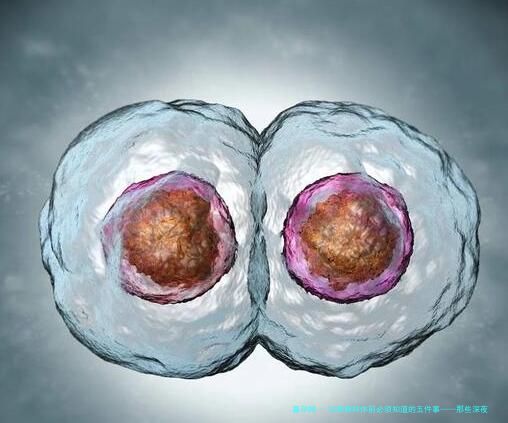

「腺样体就像鼻腔里的智能门卫,」上海九院王医生举着模型解释,「它确实可能因反复发炎『消极怠工』,但直接开除(切除)会让病毒长驱直入。」临床发现,70%生理性肥大会在青春期自然萎缩。

北京协和医院2023年收治的500例手术患儿中,42%术前未完成规范药物治疗,28%睡眠监测显示并未达到手术指征。那个总被家长忽略的细节——过敏性鼻炎控制情况,才是真正的「幕后黑手」。

四、藏在病历本外的代价

7岁男孩明明术后三个月突然拒绝上学,心理咨询师在他的画本里发现整页的「呼吸机怪物」。儿童心理研究所数据显示,全麻手术患儿出现分离焦虑的比例高达普通患儿的3倍。

更现实的是经济账:某保险平台统计,腺样体切除家庭平均自费支出2.3万元,这还不包括术后频繁感冒带来的误工费、康复理疗等隐性成本。相比之下,规范化保守治疗年均费用仅需4000元左右。

五、给犹豫家长的决策地图

1. 警惕「CT报告焦虑」:堵塞程度≠手术必要性,要结合睡眠监测、临床症状综合判断

2. 完成用药马拉松:至少规范使用鼻喷激素3个月,配合洗鼻等物理疗法

3. 查查过敏原档案:北京儿童医院数据显示,控制过敏原能使62%患儿避免手术

4. 准备B计划:中医外治法、膳食调理等替代方案正在进入临床指南

深夜的育儿群里,刚带娃复查回来的陈妈妈敲下一段话:「腺样体就像青春期的痘痘,有时候我们需要给身体多点时间。当然,真要手术时也别犹豫——关键是找到那个愿和你慢慢说话的医生。」

转载请注明出处。