一、当生育时钟被强行拨动

2010年,时年60岁的盛海琳在女儿意外离世后选择试管婴儿手术,成功诞下双胞胎女儿。这位退休医生在媒体镜头前抱着婴儿的照片,像一颗投入平静湖面的石子,激起社会对高龄生育的激烈讨论。十二年过去,当年引发惊叹的医学奇迹,逐渐显露出更复杂的现实纹路——疫情期间,72岁的盛海琳不得不带着双胞胎辗转各地演讲维持生计,这个极端案例撕开了高龄生育的浪漫想象,暴露出生命选择背后的沉重代价。

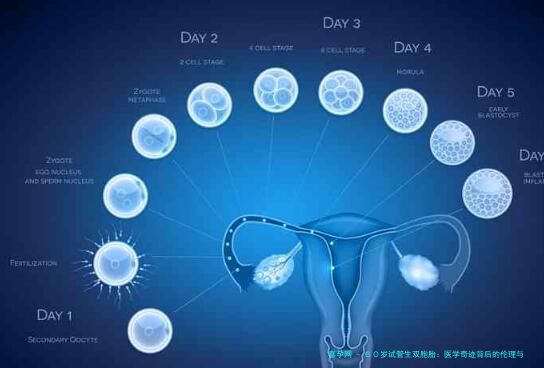

二、科技突破与生理极限的博弈

根据《柳叶刀》2020年生殖医学报告,全球45岁以上试管婴儿成功率从五年前的3.2%提升至6.8%。北京某三甲医院生殖中心数据显示,2022年接诊的50岁以上咨询者同比增加40%,其中不乏绝经后女性借助激素治疗重启月经周期。但医学进步无法改写生命规律:55岁以上孕妇妊娠期并发症发生率是适龄孕妇的8-10倍,新生儿早产率高达73%。

1.伦理天平的两端

「生育权是否应该有年龄上限?」这个问题在知乎获得2.3万条讨论。支持者认为这是科技赋权的体现,反对者则担忧「代际责任倒置」——当孩子尚未成年,父母可能已需要子女照顾。更尖锐的质疑来自公共资源分配:武汉某医院2019年曾为62岁产妇启动22个科室的联合诊疗,这种特殊医疗照护是否挤占了普通患者的资源?

2.现实困境的多维透视

上海社科院2021年的调研显示,高龄生育家庭中83%面临「双重养育压力」:既要支付试管婴儿平均15-30万元的治疗费用,又要储备至少300万元的子女成长基金。更隐蔽的是情感代沟——55岁张女士的儿子在作文里写道:「同学的妈妈会带他们玩滑板,我的妈妈出门总要带着速效救心丸。」

三、生命选择的社会镜像

日本2023年将试管婴儿补助年龄上限设定为48岁,德国则要求胚胎移植前必须通过心理评估。我国目前仅有《人类辅助生殖技术规范》中「不建议50岁以上实施」的模糊表述。这种政策留白既保护了生育自主权,也让伦理风险处于灰色地带。

在郑州从事生殖医学二十年的李医生坦言:「我们接诊过58岁失独母亲,也拒绝过想生『二孩』陪玩的65岁企业家。每个案例都需要在医学可能性和生命质量间寻找平衡点。」这种个体化抉择,恰恰折射出现代社会面对生命科技时的集体困惑。

四、在敬畏与突破之间

生育科技发展像不断升高的梯子,但我们不能因为能爬得高就忘记为何出发。那些执着于创造生命奇迹的高龄父母,某种程度上也是现代人对抗死亡焦虑的镜像。当我们惊叹于生殖医学的突破时,或许更需要建立多维度的生命评估体系——包括医疗伦理委员会审核、心理健康筛查、家庭可持续养育能力评估等。

生命的价值不应仅以存在与否衡量,更要看存在的质量。就像那个令人深思的对比:盛海琳的双胞胎女儿在12岁时说「想让妈妈活到100岁」,而普通12岁孩子从不会觉得父母长寿是个需要特别祈求的愿望。这个差异本身,就是给所有试图挑战生育极限者的一面镜子。

转载请注明出处。