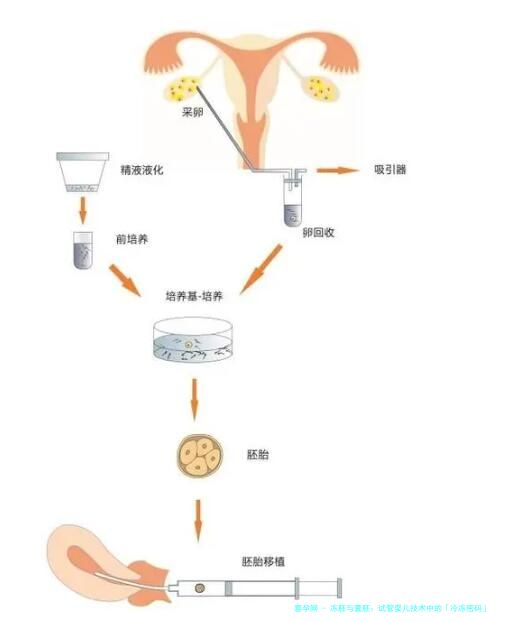

凌晨三点的生殖医学中心实验室里,培养箱发出规律的嗡鸣声,透过显微镜能看到一枚正在分裂的囊胚像宇宙星云般缓慢旋转——这是近五年辅助生殖技术发展的真实缩影。据统计,我国每年约有30万例试管婴儿应用冻融胚胎技术,囊胚培养率从2018年的42%攀升至2023年的67%,这些数字背后藏着无数家庭的希望与抉择。

一、当胚胎穿上「冰晶铠甲」

记得2021年杭州某三甲医院接收的特殊案例:一位乳腺癌患者在进行放化疗前紧急冷冻了6枚胚胎,三年后成功复苏移植。这要归功于玻璃化冷冻技术的突破,最新研究显示冻胚复苏率已从五年前的78%提升至95%,就像给胚胎穿上了科幻片里的「低温休眠舱」。

而囊胚培养更像是场「优等生选拔赛」。北京某生殖中心实验室主任曾用「马拉松淘汰赛」比喻这个过程:只有35%的胚胎能坚持到第5-6天发育成囊胚,但正是这种自然筛选让移植成功率提高20%以上。不过就像参加奥运会要承担受伤风险,延长培养期也可能导致全军覆没。

二、成功率背后的「生命博弈论」

2023年《生殖医学杂志》的对比研究很有意思:在35岁以下患者中,冻胚移植的临床妊娠率为55%,而囊胚达到68%。但上海某夫妇的真实经历给我们敲响警钟——他们执着选择囊胚单胚胎移植,结果连续三次着床失败,最后反而用冻胚实现了双胎妊娠。

这种矛盾现象正推动着个体化医疗的发展。现在已有医院引入AI胚胎评估系统,就像给每个胚胎做「高考体检」,通过上千个形态学参数预测发育潜能。广州的赵女士就是受益者,系统准确预判了她那枚「其貌不扬」的冻胚实则质量上乘。

三、冰封胚胎引发的「灵魂拷问」

在南京某生殖中心走廊里,贴着这样一张告示:「冷冻胚胎保存费即将到期,请及时续费或办理手续」。这行冰冷的文字背后,是每年数万枚被遗弃的「冰宝宝」引发的伦理困境。2022年某明星夫妇的「胚胎监护权」离婚案,更是把这个问题推上风口浪尖。

技术发展总伴随着新的选择题。就像32岁的王女士面临的困境:移植囊胚可能获得更高成功率,但剩余冻胚如何处理?她现在每周都去教堂为那些「冰封中的孩子」祈祷。这种科技与伦理的碰撞,在实验室的液氮罐里持续发生。

四、未来已来的「生育革命」

苏州某实验室正在试验的「时光胶囊」项目令人惊叹——通过表观遗传学调控,让冷冻十年的胚胎解冻后仍保持「生物钟停摆」状态。而深圳团队研发的智能培养箱,能根据胚胎代谢实时调整环境参数,就像给每个胚胎配备了「私人月嫂」。

但技术的狂奔需要伦理的缰绳。正如辅助生殖专家李教授所说:「我们既要突破生理极限的勇气,也要保持对生命的敬畏。每次液氮罐开启的白色雾气里,升腾的不仅是科学理想,更有人文温度。」站在2023年的节点回望,冻胚与囊胚已不仅是技术选项,更成为映照社会文明的棱镜。

转载请注明出处。