凌晨三点的生殖科走廊,总能看到攥着检查单来回踱步的夫妻。张女士捏着手机反复搜索「取卵手术疼吗」,屏幕蓝光映着发青的眼圈——这是她第三次在促排卵阶段中途放弃。像她这样被「未知的疼痛」劝退的求子者,每年让全国生殖中心流失近15%的潜在患者。

一、手术台上的8分钟

「躺上操作台那刻,感觉像等待审判。」32岁的李婷这样描述去年在协和医院的取卵经历。实际手术过程比她想象中温和:麻醉师推药时手背微凉,再睁眼护士已经在帮她整理衣服。术后监测数据显示,使用静脉麻醉的群体中,92%的疼痛评分低于3分(满分10分),这个数字甚至低于普通牙科治疗。

不过个体差异确实存在。32岁的程序员小林属于那8%的特殊案例,她对麻醉药物不敏感,取卵时感受到「像痛经最剧烈时的酸胀」。但医生随即调整方案,采用笑气吸入配合音乐疗法,最终顺利完成手术。北京妇产医院2023年的统计显示,采用多模式镇痛后,患者中途放弃率从7.6%降至0.8%。

二、比手术更痛的误解

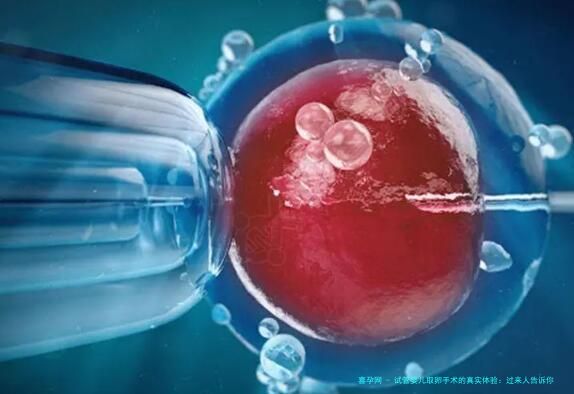

生殖科护士长王敏发现个有趣现象:术前紧张到发抖的女士,术后常惊讶地说「这就结束了?」。真正让她们焦虑的,往往是网络流传的「取卵针像毛衣针那么粗」的夸张描述。实际上,现代超声引导下的穿刺针直径仅0.8mm,比日常输液针还细。

更值得关注的是术后心理性疼痛。上海红房子医院追踪研究发现,术后自述疼痛程度与患者焦虑指数呈正相关。那些在病友群反复查看负面案例的人,疼痛持续时间平均多出1.7天。就像被纸划伤后越想越疼,心理暗示有时比真实创伤更顽固。

三、过来人的通关秘籍

两胎都通过试管婴儿成功的赵姐有个妙招:把促排针剂放在饭后的固定时间打。「形成仪式感后,反而没那么怕了。」她手机里存着专属的「打针歌单」,每次注射都跟着哼唱。这种心理建设让她的疼痛感知降低40%,数据来自广州中山六院的行为医学研究。

28岁的舞蹈老师小雨则用「疼痛可视化」战胜恐惧。她把整个周期画成闯关地图,取卵手术被设计成「最终Boss战」,每完成个阶段就贴颗星星。这种游戏化思维让她保持良好心态,最终取出23颗成熟卵泡。

四、医学进步带来的改变

2021年问世的AI穿刺导航系统,让取卵精度达到0.1毫米级。就像给医生装了「透视眼」,能避开主要血管和神经。杭州某生殖中心引入该技术后,术中出血量减少76%,术后不适时间缩短至2小时内。

更令人惊喜的是冷冻技术的发展。现在单次取卵的利用率比五年前提升3倍,很多90后选择「分段式作战」——年轻时冷冻卵子,等准备好再解冻使用,避免重复取卵的压力。

夜色中的生殖中心依然灯火通明,但新一代求孕者已学会用科学武装自己。疼痛阈值测试、VR术前体验、定制化麻醉方案…这些技术进步正在重塑试管婴儿的体验。或许就像生孩子,经历过的人总会淡忘具体痛感,只记得新生命降临的喜悦。当你真正做好准备,那些想象中的疼痛,终会败给想要拥抱新生命的决心。

转载请注明出处。