一、被重新定义的生育希望

在南宁市青秀区的某生殖医学中心,候诊室里坐着不同年龄段的夫妇。护士站的电子屏实时更新着数据:2023年广西试管婴儿临床妊娠率达53%,较五年前提升近20个百分点。自治区卫健委数据显示,辅助生殖技术服务量年均增长15%,其中40%来自周边省份求诊者。

二、政策东风下的行业突围

2021年广西将部分辅助生殖项目纳入医保报销范围,这个政策红包直接撬动市场。桂林医学院附属医院生殖中心主任李医生坦言:「现在每天接诊量是政策实施前的三倍,特别是35岁以上人群占比从25%攀升到42%。」技术突破同样关键,胚胎植入前遗传学检测技术(PGT)的应用,让有遗传病史家庭的成功率提升至65%。

三、隐秘的行业痛点

在柳州打工的韦女士算过账:三次试管尝试花费近15万,相当于夫妻俩三年积蓄。基层医院设备老旧的问题更让人揪心,某县医院去年购置的胚胎培养箱竟因电压不稳导致整批胚胎受损。伦理争议也从未停歇,去年南宁某机构违规开展性别选择被查,揭开了行业监管的灰色地带。

四、试管宝宝家庭实录

「第三次移植成功那刻,我对着B超单哭了半小时。」36岁的黄女士抱着半岁女儿回忆。她辗转南宁、广州求医三年,最艰难时夫妻俩轮流跑滴滴凑医药费。现在他们参加的互助社群已有500多个家庭,这些「过来人」自发整理出全区12家机构的设备对比表。

五、寻找技术与伦理的平衡点

在崇左市人民医院,生殖科墙上的《辅助生殖伦理守则》格外醒目。从业十年的胚胎师小陆透露:「我们现在会优先移植单胚胎,多胎妊娠率从35%压到18%。」但技术狂奔带来的焦虑仍在——当「定制婴儿」成为可能,那道红线到底该画在哪里?

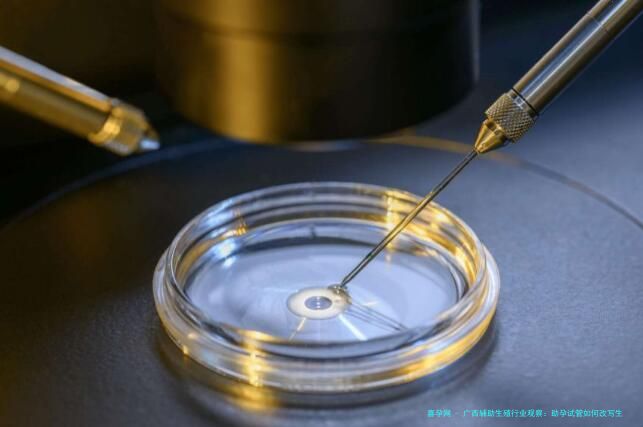

六、未来十年的生育革命

防城港国际医学试验区的在建胚胎实验室透着未来感:机械臂正在练习单精子注射操作。业内人士预测,随着人工智能胚胎评级系统普及,临床决策效率将提升40%。自治区正在酝酿的新政更值得期待:或将建立全区统一的生殖医疗质控平台,让每个环节都有迹可循。

转载请注明出处。