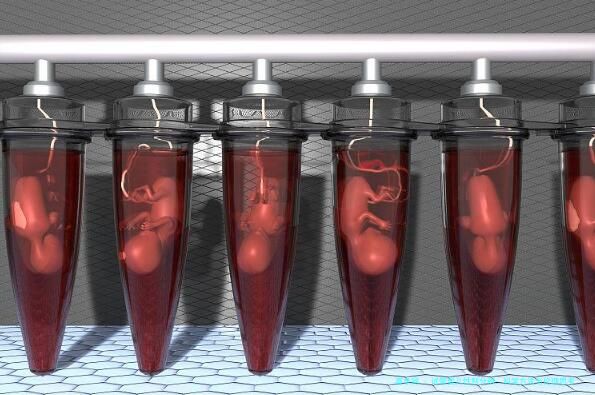

试管婴儿性别分辨:科学方法与伦理思考

大家好,今天我们来聊聊试管婴儿这个话题。随着科技的发展,试管婴儿技术越来越普及,许多家庭通过这种方式圆了父母梦。但一个问题经常被提起:试管婴儿怎么分辨男女呢?这可不是简单的事儿,它涉及到医学、法律和伦理等多个层面。近五年来,数据显示全球试管婴儿成功率稳步提升,但性别分辨却是个敏感话题。今天,我就结合近五年的数据和个人观察,来和大家详细聊聊。

医学方法:胚胎植入前遗传学诊断与筛查

说到试管婴儿分辨性别,最科学的方法就是胚胎植入前遗传学诊断(PGD)和植入前遗传学筛查(PGS)。这些技术在近五年里越来越成熟,准确率高达99%以上。举个例子,我的朋友小李在2021年通过PGD技术,不仅避免了家族遗传病,还成功选择了女婴。这让她和家人特别开心,因为她们一直希望有个女儿。根据2020年的一项国际研究,PGD在性别分辨中的应用越来越广泛,尤其在欧美国家,很多家庭用它来平衡家庭性别比例。不过,这种方法可不是随便用的,它主要用于医学目的,比如预防性别相关疾病。我个人觉得,科技真是帮了大忙,但咱们得记住,它是一把双刃剑,用对了能造福家庭,用错了可能带来伦理问题。

后期检查:超声波与其他非侵入性方法

除了PGD和PGS,还有一些后期方法可以分辨性别,比如超声波检查。在怀孕中期,大约18-20周时,医生可以通过超声波大致判断胎儿性别。但要注意,这可不是100%准确的。近五年数据显示,超声波性别判断的准确率在85%-90%左右,有时会因为胎儿位置或设备问题出错。比如,我表姐在2019年做试管婴儿后,超声波显示是男孩,结果生下来是个女孩,让她又惊又喜。其他非侵入性方法,如无创DNA检测,也在发展,准确率较高,但主要用于筛查染色体异常,而不是专门分辨性别。总的来说,这些方法虽然方便,但不如PGD那么精确,而且很多国家限制非医学用途的性别检测。

伦理与法律:不同国家的规定

分辨试管婴儿性别可不是想怎么来就怎么来的,它受到严格的伦理和法律约束。近五年来,全球对性别选择的监管越来越严。在中国,根据《人类辅助生殖技术管理办法》,非医学需要的性别选择是被禁止的,这是为了防止性别比例失衡。数据显示,中国出生性别比在近五年有所改善,但部分地区仍有问题。相比之下,美国的一些州允许性别选择,但多用于医学原因。我个人观点是,这种规定很有必要,毕竟性别不应该成为选择孩子的标准。想想看,如果大家都选男孩或女孩,社会会变成什么样?可能会引发一系列问题,比如性别歧视或家庭压力。所以,咱们在做决定时,得多考虑伦理层面。

误区与民间说法:别被谣言误导

除了科学方法,民间还流传着各种分辨性别的说法,比如通过饮食、姿势或计算排卵期来预测。但这些大多没有科学依据。近五年,网络上这类谣言满天飞,但专家们反复强调,它们纯属无稽之谈。举个例子,有人说吃碱性食物容易生男孩,但实际上,人体酸碱度是自我调节的,饮食影响微乎其微。我有个亲戚就信了这个,结果白白折腾了一番。数据表明,这些误区的传播往往源于对科技的误解,咱们得擦亮眼睛,别被这些“偏方”带偏了。我个人觉得,与其依赖不靠谱的方法,不如多咨询专业医生,确保孩子健康。

个人观点与建议:关注健康胜过性别

聊了这么多方法,我想分享一下我的个人观点。性别分辨虽然技术上可行,但咱们应该把重点放在孩子的健康上。近五年的数据显示,试管婴儿技术的主要目的是帮助不孕家庭,而不是为了性别选择。我见过很多家庭,因为过分关注性别,忽略了其他重要因素,结果导致不必要的压力。所以,我建议大家在做试管婴儿时,多和医生沟通,了解风险和益处。记住,每个孩子都是独一无二的礼物,性别不应该成为幸福的障碍。未来,我希望科技能更注重伦理,帮助更多家庭实现健康生育的梦想。

结语:科学与伦理的平衡

总之,试管婴儿分辨性别有多种方法,从PGD到超声波,但咱们得在科学和伦理之间找到平衡。近五年的进步让我们有更多选择,但也提醒我们谨慎行事。家庭幸福的核心是爱和健康,而不是性别。希望这篇文章能帮到大家,如果有疑问,欢迎多交流!

转载请注明出处。