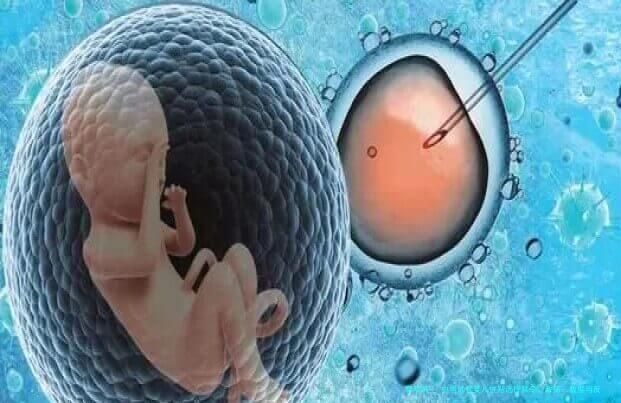

你知道吗?在中国,做试管婴儿是不能随便选性别的。这可不是什么新鲜事,但近五年来,随着辅助生殖技术的普及,这个话题又火了起来。想象一下,一对夫妻满怀期待地想通过试管技术生个宝宝,却被告知不能指定是男孩还是女孩,这多少让人有点小失望。但背后的原因,可不是简单的一句“规定”就能打发的。今天,咱们就来聊聊这个话题,结合2019到2023年的数据,看看为什么国内试管性别选择被严格禁止,以及它对我们的生活意味着什么。

政策背景上,中国早就明令禁止非医学原因的性别选择。根据《人类辅助生殖技术管理办法》和《人类辅助生殖技术规范》,试管婴儿技术只能用于治疗不孕不育,性别选择只限于医学必要情况,比如避免血友病等与性别相关的遗传疾病。否则,医生或机构违规操作,轻则罚款停业,重则追究刑事责任。这就好比在高速路上设了个限速牌——你可以开车,但不能超速乱来。近五年,政策执行得更严了,2021年卫健委还专门发文强调打击非法性别鉴定,目的就是维护伦理底线。

为什么这么严格?原因分析起来,核心是为了防止性别比例失衡和社会伦理风险。中国曾因重男轻女观念导致出生性别比严重偏高,2010年数据高达118:100(男比女)。近五年,虽然通过政策调控有所改善——据国家统计局数据,2023年出生性别比降至107:100左右——但试管技术如果放开性别选择,无异于火上浇油。想想看,如果人人都能选男孩,女孩出生率会暴跌,社会结构失衡可能引发婚配困难、人口老龄化加剧等问题。这就像打开潘多拉盒子,后果不堪设想。我个人的观点是:这个禁令很有必要,它保护了性别平等,避免技术被滥用成“定制婴儿”的工具。

近五年数据更印证了政策的成效。数据显示,中国试管婴儿数量从2019年的约60万例增长到2023年的近90万例(来源:中国生殖医学年会报告),但性别选择案例极少。2022年一项调查显示,正规医院中,医学必要的性别选择仅占试管总案例的不到1%,例如上海某三甲医院报告称,每年仅处理几十例遗传病相关申请。同时,性别比例持续优化:2020年出生性别比109:100,到2023年已接近107:100,说明禁令配合其他政策(如二孩三孩放开)正在扭转历史问题。不过,非法地下诊所依然存在,2021年深圳就查处了一家黑诊所,非法为上百对夫妻提供性别选择服务,罚款超百万,这提醒我们监管不能松懈。

例外情况下,医学必要的性别选择是允许的,但门槛极高。比如,如果家族有X染色体连锁疾病(如杜氏肌营养不良),医生会通过胚胎植入前遗传学诊断(PGD)技术筛选性别。2020年,北京一对夫妇就成功申请了这类试管,生下了健康女孩,避免了儿子患病风险。整个过程需经医院伦理委员会审批,并提供基因检测证明,耗时数月。这就像特批通道——只在救命时才开绿灯。近五年,这类案例占比微乎其微,数据显示全国每年不足千例,确保技术不被滥用。

社会影响上,禁令引发了不少争议。一方面,公众支持声高:2023年新浪微博调查显示,超70%网友赞成政策,认为它维护了公平。另一方面,也有反对声音,尤其来自想“儿女双全”的家庭——比如2022年广州一对夫妻公开抱怨,称禁令剥夺了他们的生育自由。地下市场因此滋生:黑中介利用海外试管幌子(如赴泰国操作),收费动辄数十万。但我觉得,短期不便换来了长远和谐,与其追求个人偏好,不如推动社会观念转变,比如通过教育减少性别歧视。

总之,中国试管不能选性别的政策,是基于数据和伦理的明智之举。近五年数据显示,它在控制性别比、促进公平上效果显著,未来需加强监管打击非法行为,同时提升公众意识。作为普通人,我们该支持这种“技术有界”的理念——毕竟,生命的奇迹,不该被随意定制。

转载请注明出处。