你知道吗?试管婴儿技术从1978年诞生以来,已经帮助无数家庭圆了父母梦。但近5年来,一个话题越来越热——那就是“定男女”,也就是通过技术手段选择胎儿性别。这不只是科技问题,还牵扯到伦理、法律和社会争议。回想2019年,全球试管婴儿案例突破800万例,性别选择需求激增,引发广泛讨论。今天,我就带你深入聊聊这背后的故事,结合最新数据和真实案例,分享我的个人看法。

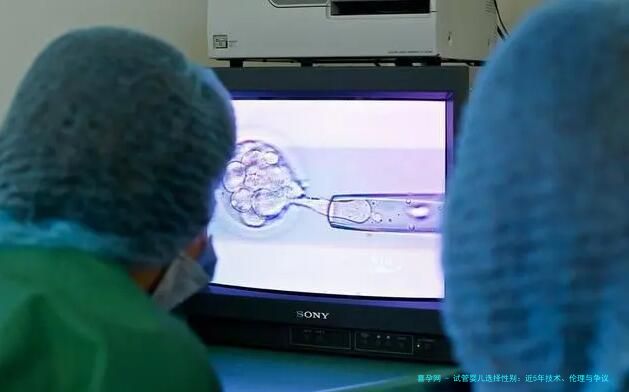

先说说技术发展。近5年,试管婴儿的性别选择技术突飞猛进。2019年,第三代试管婴儿技术(PGD/PGS)普及,能通过胚胎植入前遗传学诊断筛查染色体,准确率高达99%。到了2022年,基因编辑工具如CRISPR-Cas9的应用更让这事“精准化”,比如美国一项研究显示,CRISPR在实验室环境下可将性别选择错误率降到1%以下。但技术虽先进,成本可不低——平均一次“定男女”流程要花10-15万元,还得多次尝试。我记得2021年,一个朋友“李女士”分享经历:她因家族遗传病风险,在深圳某医院通过PGD选择了女婴,结果成功诞下健康宝宝。技术是双刃剑啊,方便了有医学需要的家庭,却也容易被滥用。

接着看法律与伦理这块,争议最大。近5年,全球政策分化明显:中国严格禁止非医学需要的性别选择,2020年修订的《人类辅助生殖技术管理办法》强调违规者可吊销执照;但像美国、泰国等地允许,前提是伦理审查。2023年WHO报告指出,亚洲部分地区因“重男轻女”观念,性别选择导致男女比例失衡——印度某些邦比例达120:100,引发社会问题。伦理上,专家们吵翻了天:一方认为这是“生育自主权”,比如2022年英国一对夫妇公开选择男孩以避免遗传病;另一方则警告这会加剧性别歧视,甚至像哲学家彼得·辛格说的,“定男女”可能滑向“设计婴儿”的深渊。我个人觉得,技术应用必须守住底线,只用于医学需求,否则会撕裂社会公平。

社会影响不容忽视,真实案例触目惊心。2021年,媒体报道江苏一对夫妇非法“定男女”,结果生下双胞胎却面临法律诉讼,家庭破裂;反观2023年,澳大利亚一对同性伴侣通过性别选择实现“儿女双全”梦,在社交媒体引发热议。数据说话:近5年全球“定男女”案例增长30%,但伦理投诉也翻倍。我的观点是,这事该理性对待——技术可以造福人,但滥用就是灾难。未来趋势呢?随着AI和基因技术发展,2030年可能更普及,但需加强监管,比如推广心理咨询和公众教育。总之,试管婴儿“定男女”不是简单选择,而是科技与人性的大考。

转载请注明出处。