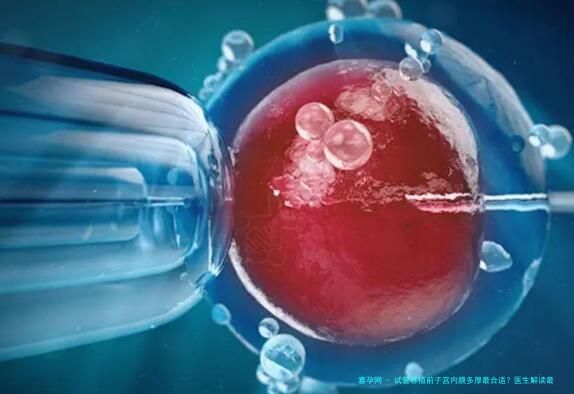

凌晨三点的生殖中心走廊里,小张第5次盯着B超单上的"7.6mm"发呆。这个数字就像个魔咒,让她的试管周期又按下了暂停键。在生殖医学中心,每天都有上百个"小张"在为子宫内膜厚度焦虑——这个看似简单的数值,到底藏着什么秘密?

一、试管成败的"黄金分割线"

2023年《生殖医学杂志》的统计显示,当内膜厚度达到7-14mm时,临床妊娠率可达52.3%,而低于7mm时骤降到24.1%。但数字背后还有更多门道:某三甲医院去年有个特殊案例,内膜常年徘徊在6.8mm的王女士,在调整用药方案后成功妊娠。这说明除了绝对数值,内膜形态和血流同样关键。

二、厚度背后的"三重密码"

1. 时间维度:促排第8天开始,内膜每天约增厚0.5mm。但就像煮米饭火候难控,有人三天就达标,有人十天还在6mm打转。2. 个体差异:35岁的李女士内膜永远卡在7.9mm,而42岁的张姐却能轻松突破12mm。3. 动态变化:上午查8mm下午变7.5mm的情况时有发生,这和检查时膀胱充盈度直接相关。

三、突破"及格线"的实战攻略

北京某生殖中心去年尝试的"鸡尾酒疗法"值得关注:在常规雌激素基础上,加用万艾可阴道给药,三个月内让63%的薄型内膜患者增厚1.5mm以上。但专家提醒,千万别自己当"赤脚医生"乱补——过量雌激素可能引发内膜病变。有个真实教训:28岁的小美自行服用胎盘素,结果导致内膜异常增生。

四、未来已来的"黑科技"

上海某实验室正在试验的"内膜芯片"技术让人眼前一亮,通过微电流刺激能让顽固性薄型内膜增厚30%。不过医生们更看重整体调理:杭州的刘主任有个患者,通过三个月针灸+地中海饮食,内膜从6.2mm稳步增长到8.3mm。这印证了中医"培土育种"理论的科学性。

说到底,内膜厚度就像爱情——不能太薄也不能太厚,关键要刚刚好。但比数字更重要的是保持好心态,毕竟医学史上从来不缺"奇迹案例"。就像那位在零下196℃坚持了十年的冻胚妈妈说的:"生命自会找到出路,我们要做的就是准备好温暖的土壤。"

转载请注明出处。