引言:促排卵针是什么?为什么人们会考虑它?

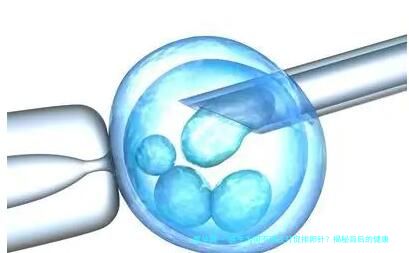

促排卵针,说白了就是一种用于辅助生殖的医疗手段,通过注射激素来刺激卵巢产生多个卵子,从而提高受孕几率。近年来,随着不孕不育问题的增多,很多夫妇会考虑这种方式,尤其是做试管婴儿(IVF)时。但你知道吗?医生往往不建议轻易使用促排卵针,这背后可不是随便说说,而是基于大量数据和临床经验得出的结论。今天,我就来聊聊为什么医生会这么谨慎,并结合近年来的研究数据,给你一个全面的解析。

健康风险:卵巢过度刺激综合征(OHSS)是多见的问题

首先,促排卵针最大的风险之一就是卵巢过度刺激综合征,简称OHSS。这可不是小打小闹的副作用,严重时甚至能危及生命。根据2020年的一项医学研究,使用促排卵针后,OHSS的发生率大约在1%到10%之间, depending on the dosage and individual response。说白了,就是你卵巢被过度刺激,导致肿胀、腹痛、恶心,甚至腹水和血栓。李女士就是一个活生生的例子:她为了尽快怀孕,打了促排卵针,结果住院一周,差点出大事。医生们看到这种案例多了,自然就建议谨慎使用。

多胎妊娠:看似“双喜临门”,实则风险重重

此外,促排卵针容易导致多胎妊娠,比如双胞胎或三胞胎。听起来好像挺美好,但实际上,多胎妊娠会增加早产、低出生体重和妊娠并发症的风险。数据显示,使用促排卵针后,多胎妊娠率可高达20-30%, compared to natural conception which is around 1-2%。这意味着妈妈和宝宝都要面对更大的健康挑战。医生们可不是在吓唬人,他们是从优生优育的角度出发,建议单胎妊娠更安全。

副作用和情绪影响:身体和心理的双重折磨

促排卵针的副作用也不容小觑。很多使用者会经历腹胀、头痛、情绪波动,甚至抑郁。近年来,有研究发现,激素波动会影响大脑化学物质,导致情绪不稳定。比如说,王先生和妻子尝试促排时,妻子就变得特别易怒,差点影响了夫妻关系。这些副作用虽然不是致命的,但会严重影响生活质量,医生们因此建议权衡利弊。

长期影响:可能对卵巢功能有负面影响

还有一个让人担忧的点是长期影响。一些研究表明,频繁使用促排卵针可能加速卵巢衰老或增加卵巢癌的风险,尽管这个结论还有争议。2021年的一项meta-analysis指出,长期使用高剂量促排药物可能与卵巢功能下降相关。医生们基于这些不确定性,往往会建议先尝试其他更温和的方法,而不是一上来就“猛药”伺候。

替代方案:更安全的生育治疗选择

那么,如果不打促排卵针,有什么替代方案呢?医生通常会推荐自然周期IVF、生活方式调整或中药调理等。这些方法风险较低,且近年来数据显示,自然周期IVF的成功率在逐步提升,尤其对于年轻女性。说白了,生育不是 race,而是一场马拉松,健康永远是第一位的。我个人认为,与其冒险,不如耐心点,听从专业建议。

结论:理性看待,遵循医生建议

总之,医生不建议打促排卵针,主要是出于对患者健康的全面考量。从OHSS到多胎妊娠,再到情绪和长期风险,每一个点都值得深思。结合近年数据,我们可以看到,医学界越来越强调个性化治疗和风险最小化。所以,如果你在考虑促排卵针,一定要和医生好好沟通,别盲目跟风。记住,孩子的到来是缘分,健康才是根本。

转载请注明出处。