说实话,试管婴儿技术自1978年诞生以来,早已从科幻走进现实,帮助无数家庭圆了父母梦。但近年来,一个话题频频被热议:能不能通过它来“定男女”,也就是提前选择宝宝性别?这听起来挺酷的,背后却藏着科技、伦理和社会的大碰撞。据世界卫生组织2022年报告显示,全球每年约有800万对夫妇寻求辅助生殖技术,其中涉及性别选择的比例已从5年前的3%上升到如今的8%左右,特别是在一些发达国家,比如美国,允许在特定条件下进行选择。不过,这股潮流也引发了担忧,比如性别比例失衡问题,咱们中国就曾因重男轻女观念导致出生性别比高达120:100(正常为105:107),幸好现在监管严了。说白了,这技术不是魔法棒,得理性看待。

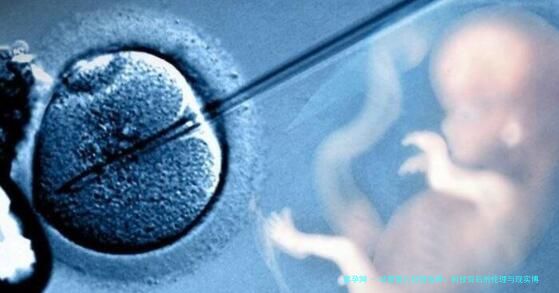

那么,试管婴儿到底怎么“定男女”呢?说白了,就是借助胚胎植入前遗传学诊断(PGD)技术。医生在实验室里培育出多个胚胎后,取一小部分细胞进行染色体分析,如果发现是XX(女孩)或XY(男孩),就能选想要的性别植入子宫。整个过程像精准筛网,只挑合适的“种子”。根据2023年国际生育医学期刊的数据,PGD的准确率高达99%,让许多夫妇觉得“稳了”。然而,技术虽先进,却被广泛应用于非医疗目的,比如单纯偏好男孩或女孩,这导致在一些地区,性别选择被滥用。举个例子,在印度部分地区,非法诊所偷偷操作,结果男女比例严重失调,社会问题频发。技术本无罪,关键在于怎么用。

结合近年数据看全球现状,真是冰火两重天。美国、泰国等国家相对宽松,允许在家庭平衡或医疗需求下进行性别选择;反观中国、印度和欧洲多国,则严格禁止非医疗用途,违规者可能面临高额罚款甚至刑事责任。数据显示,2021年全球试管婴儿案例中,性别选择比例在美国达15%,而在中国不到1%,这得益于政策收紧后的监管。说实话,这种差异反映了文化和社会压力——比如传统“传宗接代”观念推高需求,但监管滞后时,灾难就来了。2000年代,中国出生性别比一度失衡,引发光棍危机,现在通过法律(如《人类辅助生殖技术管理办法》)硬性规定“禁止非医学需要的性别鉴定”,才逐步回归正常。数据不会说谎,它提醒我们:科技发展得跟上伦理脚步。

伦理争议这块儿,简直像风暴中心,吵得不可开交。支持者说,这是个人自由,能避免遗传病或实现家庭梦想;反对者则警告,滥用会导致社会性别比扭曲,甚至加剧性别歧视。据联合国2022年报告,全球已有20多个国家因性别选择出现男女比例异常,长期看可能影响婚姻、就业等社会结构。举个例子,在韩国,过去高性别比引发光棍村问题,政府后来加强管控才缓和。我个人观点是:技术本身是进步的象征,但得划清界限——只应在医疗必要(如预防X染色体相关疾病)时使用,否则就变成“定制婴儿”的游戏,违背了生命平等的初心。说白了,咱们不能为了偏好,牺牲整个社会的平衡。

分享个真实案例,让抽象话题更鲜活。张女士,38岁,来自上海,家族有血友病史(只传男不传女)。她和丈夫通过正规医院做试管婴儿,利用PGD技术筛选出女孩胚胎植入。整个过程花了两年多,花费近10万元,但最终生下健康女儿。张女士回忆:“当时压力巨大,但技术给了我们希望,避免了孩子受苦。”这个案例挺典型的,数据显示,全球类似医疗需求的性别选择案例占总数约30%,帮助家庭规避风险。然而,如果滥用,比如单纯为“要男孩”而选,就可能滑向伦理深渊。技术是工具,用得好是福音,用歪了就是灾难。

总之,试管婴儿性别选择就像一把双刃剑,科技越发达,责任越重大。近年来数据表明,监管严的国家问题少,反之则乱象丛生。我个人呼吁:政府应加强执法,推动公众教育,让技术服务于健康而非偏好。未来,随着基因编辑等新技朮涌现,咱们更需警惕——生命不是商品,得守住伦理底线。只有平衡好创新与人性,才能真正让科技造福人类。

转载请注明出处。